Presse

Hinein in den Konsumverein!

von: Ralf Seidler

Eigentlich schreit die heutige Zeit nach einer Renaissance der Konsumvereinbewegung. Ehemals wurde sie durch Wirtschaftskonzentration und eine fehlverstandene Angebotspolitik Keynes in den siebziger Jahren, aber auch durch das staatlich regulierte Wirtschaften in der DDR, wo man zum Einkaufen in den -Konn'summ ging, diskreditiert. Es ist ja oft so, dass eine schlechte Erfahrung die positiven Seiten einer an sich guten Idee und erfolgreichen Struktur überdeckt.

In der großen Ausstellung des Mannheimer Technoseums „Durch die Nacht zum Licht? Geschichte der Arbeiterbewegung 1863 bis 2013“ präsentierte der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur eine kleine sehenswerte Ausstellung zur Entwicklung der Konsumvereine, zu der auch der thematisch erweiterte Ausstellungskatalog „Hinein in den Konsumverein!“ erschienen ist. Ausstellung und Katalog erinnern an eine mittlerweile über 200 Jahre alte Bewegung, die im Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit unterging und heute im Zuge der Finanz-, Wirtschafts- und Ökologiekrise wieder ein mögliches Modell des eigenverantwortlichen Handelns wäre.

Beschilderter Rundweg durch Industriehafen

Bezirksbeirat beschäftigt sich mit dem Projekt „Wege zur Industriekultur“ / Mehr Informationen über Bauwerke und Panoramablicke

Von unserem Redaktionsmitglied Waltraud Kirsch-Mayer

Wege zur Industriekultur als beschilderte Rundroute im Mannheimer Industriehafen – dieses dem Bezirksbeirat Neckarstadt-West vorgetragene Konzept erhielt nicht nur einhelliges Lob. Es ließ auch Begeisterung aufblitzen. Stadträtin Gabriele Thirion-Brenneisen (Grüne), die am Abend vor dem Tag der deutschen Einheit die Sitzung leitete, hob die breite Verankerung des Vorhabens in der Stadt hervor: Die kommunale Verwaltung, insbesondere, Kulturamt nebst Stadtplanung, und das Stadtarchiv haben gemeinsam mit dem Verein Rhein-Neckar-Industriekultur das von der SPD-Gemeinderatsfraktion initiierte Rundweg-Projekt der besonderen Art weiterentwickelt.

Wichtiges Erbe

Das Konzept stellte Dr. Andreas Schenk vom Stadtarchiv vor. Die positive Resonanz auf Mannheims Stadtpunkte-Tafeln belege, so Schenk, dass bei Bürgern wie Besuchern das Interesse groß ist, in Geschichte einzutauchen und dabei Geschichten zu erfahren. Dieses Erfolgsrezept will die Industriehafen-Rundroute jedoch nicht kopieren – es sollen im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege beschritten werden. Hauptanliegen ist, den zentralen Ort der industriellen Entwicklung an Rhein und Neckar sichtbar machen. Auch als kulturelles Erbe. Entlang der Industrie-, Insel- und Friesenheimerstraße gibt es 27 Standortvorschläge für Objektschilder. Dazu kommen sieben größere Panoramatafeln – jeweils dort, wo der Blick nicht nur einzelne Bauten, sondern Herzstücke der Industrielandschaft erfasst.

Insgesamt 34 Stationen

Der geplante Rundweg soll mit dem ersten Mannheimer Elektrizitätswerk beginnen, zu dem Industriehallen und ein Jugendstilanbau gehören. Der erste Panoramastandort bietet sich bereits an der Inselstraße 2 (Ufer vor dem BMW-Händler) an – weil an dieser idyllischen Stelle der Blick auf die Ölmühle und alle Mühlen des Westufers fällt. Die etwas weiter entfernte Kammerschleuse ermöglicht sogar in zwei Richtungen zu schauen.

Aus den insgesamt 34 Rundweg-Stationen seien einige Bauwerke und Blickpunkte beispielhaft herausgegriffen. Klar, dass jene Mühlen vorgestellt werden, die einst für Mannheim ein riesiger Wirtschaftsfaktor bedeuteten - sei es die Pfalzmühle mit ihrer beeindruckenden Architektur aus der Gründerzeit und mit Jugendstilelementen oder die moderne Hildebrand Mühle, die noch einen gründerzeitlichen Siloanbau aufweist. Nach wie vor imposant: die Diffenébrücke mit ihrer Hebekonstruktion. Hier drängt sich ein Rundblick geradezu auf, weil die Nordseite des Industriehafens, der Altrhein und seine Anlieger sichtbar werden. Den Blick schweifen lassen, das ist auch am Trafohaus möglich: Hier kann das Auge den Luzenberg-Wasserturm, das Kohlemahlwerk (Musikinsel), die Hildebrand-Mühle, die ehemalige Ölraffinerie Brillux und das Lagerhaus (einst Kaffeerösterei) wahrnehmen. Machen wir einen Sprung zu dem letzten Drittel des Rundwegs: Die Route führt beispielsweise am Haus des Roten Kreuzes, ursprünglich eine Lackfabrik, an der ehemaligen Badischen Eisenbahnverwaltung, an dem Wohnheim in der Alten Konsumzentrale und an dem Backsteingebäude der Huber-Mühle vorbei. Bei der Schluss-Station (Industriestraße 2) kündet die als Gewerbepark und Lager genutzte ehemalige Fermentieranlage für Tabak von einer einst großen Branche in Mannheim.

Bei der Sitzung zeigten sich nicht nur Bezirksbeiräte quer durch die Parteien von dem Engagement des Vereins für Industriekultur beeindruckt – auch die beiden als Gäste erschienenen Stadträte Reinhold Götz (SPD) und Konrad Schlichter (CDU). Die frühere Gewerkschaftssekretärin Hilde Seibert, die sich mit dem Verein dafür einsetzt, die frühe Industrie samt der Leistungen ihrer Pioniere als „Identität stiftend und Image bildend” zu pflegen, zeigte sich bei der Sitzung „tausendprozentig überzeugt”, dass ein beschilderter Rundweg durch den Industriehafen bestens bei den Menschen ankommen wird. „Bei den Exkursionen, die wir bieten, haben wir meist mehr Anmeldungen als Kapazitäten”, schilderte sie das Interesse.

Und wie geht es nun weiter? Das Beschilderungsprojekt, für das im laufenden Haushalt 40 000 Euro zur Verfügung stehen, geht am 10. Oktober in den Kulturausschuss und am 22. Oktober in den Gemeinderat. Ein Logo wurde bereits entwickelt. „Wege zur Industriekultur” sollen im September 2014 beim Tag des offenen Denkmals präsentiert werden.© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2013

Blick hinter die Kulissen

Gute Resonanz beimTag des offenen Denkmals im Limburgerhofer Capitol-Kino

Wo der Kurfürst zur Linken der Gattin liegt

von Harald Berlinghof

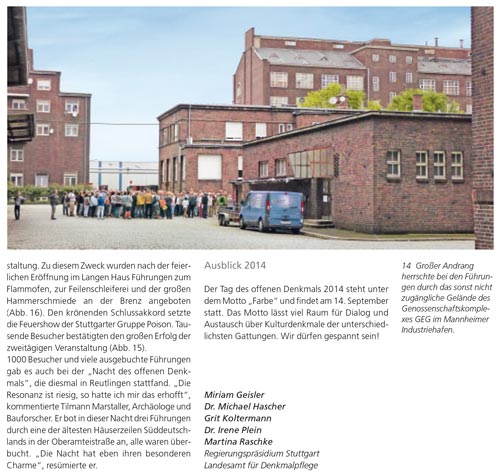

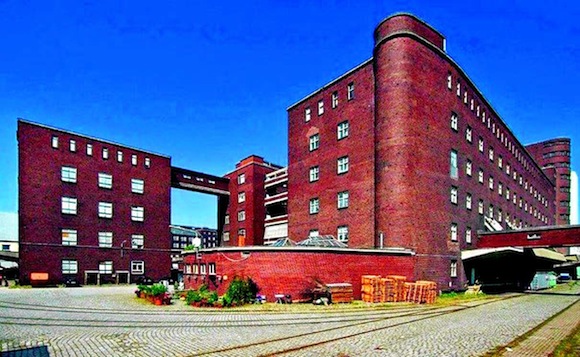

Die imposanten Ziegelgebäude der GEG aus den 1930er Jahren zählen zu den imposantesten Industriebauten Mannheims. Erstmals waren sie im Rahmen eines 'Tages des offenen Denkmals' zu sehen. Foto: vaf

Kurfürst Carl-Philipp liegt in der Gruft der Mannheimer Schlosskirche neben seiner Gattin "zur linken Hand" der Reichsgräfin Jolantha Theresia in verschlossenen Zinnsärgen. Normalerweise ist die Gruft verschlossen und niemandem zugänglich. Am gestrigen Sonntag, dem „Tag des offenen Denkmals”, war die Gruft mit ihren barocken Särgen für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Im Mannheimer Industriehafen öffnete eine komplett anders geartetes Denkmal seine Pforten für Interessierte.

Die „genossenschaftliche Burg” aus rotem Ziegelstein, errichtet in den 1930er Jahren zählt zu den imposantesten Industriebauten Mannheims. Das Ensemble aus Kaffeefabrik, wo Zichorien- und Malz-Muckefuck produziert wurde, der Teigwarenfabrik, dem Mühlengebäude am Wasser und einem Wohnhaus für die leitenden Angestellten wird heute von einer Logistikfirma genutzt.

Die GEG-Gebäude (Groß-Einkaufs-Gesellschaft) nahmen in diesem Jahr zum ersten mal am Tag des offenen Denkmals teil, bei dem 21 historische Baudenkmäler in Mannheim für die Öffentlichkeit geöffnet wurden. Bis zu 200 Zuhörer kamen zu den Führungen am Sonntag. Die Gebäude der ehemaligen GEG-Mühlen des Deutschen Konsumvereins sind im Stil der Neuen Sachlichkeit gebaut, wie Hilde Seibert vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur den Besuchern erläutert. Der wesentlich bekanntere Begriff des Bauhaus-Stils darf hier nur deshalb nicht angewendet werden, weil die Architekten keine Bauhaus-Lehrer waren, wohl aber vom damaligen Zeitgeist und Architekturstil beeinflusst waren.

Bis zu 500 Menschen arbeiteten auf dem 3,1 Hektar großen Fabrikgelände, auf dem noch heute einer der letzten gemauerten Industrieschornsteine Mannheims steht – 55 Meter hoch. Das gesamte Gelände steht unter Denkmalschutz, im Norden angrenzend die „Birkel- und Drei-Glocken-Nudeln”, im Süden „Aurora (mit dem Sonnenstern)”.

Ganz anderer Natur waren die Informationen, welche die Besucher der Mannheimer Schlosskirche von Johannes Theil, dem Dekan der alt-katholischen Gemeinde Mannheims, vermittelt bekamen. Zum Beispiel, dass die 1720 begonnene und 1731 eingeweihte kurfürstliche Schlosskirche heute nur noch wenig mit dem ursprünglichen Bau zu tun hat. Zu schwer war sie im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden. „Die Decke war runtergekommen, das war hier früher alles Barock vom Feinsten”, führt der Dekan aus. Täglich seien Messen in der Kirche gefeiert worden. Nur die Kurfürstenfamilie und der obere Hofstaat durften teilnehmen. Und das Hoforchester natürlich. Das saß - immerhin rund 70 Mitglieder stark - auf einer erhöhten Ebene hinter dem Altar. Dort, wo heute die Altarwand ist, ging die „Chapelle electorale” nämlich weiter und bot Raum für die damals europaweit bekannten Musiker der „Mannheimer Schule”.

Auch Mozart nahm gelegentlich während seines Aufenthalts in Mannheim an den Messen und Oratorien teil. Am 9. November 1777 notiert er: „Da spielte ich aus Spaß die Orgel. Dan und wan gab es pizzicato. Da gab ich den Tasten bazln, ich war in meinem besten Humor”.

Unbequeme Mahner der Geschichte

Bunker und Industrieanlagen stoßen auf großes Interesse. Von unserem Redaktionsmitglied Karin Urich.

„Erst hier entlang durch die Schleuse, dann in die dritte Etage.” So empfing Dr. Ulrich Nieß, der Leiter des Stadtarchivs, die Gäste zur offiziellen Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals. Der Ort hätte passender nicht gewählt sein können. Der Bunker Ochsenpferch ist der größte Hochbunker Mannheims. Die Besucher bekamen so gleich einen Eindruck von der beklemmenden Atmosphäre in dem Luftschutzraum.

„Jenseits des Guten und Schönen - Unbequeme Denkmale?” lautete das Motto in diesem Jahr. „Ein Motto, das zur Diskussion einlädt”, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz in seiner Begrüßung. Als Beispiele nannte er neben den Bunkern die KZ-Außenstelle in Sandhofen und das Jüdische Bad in B 7. Aber er erwähnte auch technische Bauwerke, die den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen oder Nachkriegsarchitektur, die den Geschmack der heutigen Bevölkerung nicht mehr treffen. Daraus folgt für ihn die Frage, wo Denkmalschutz hinführt. „Wir brauchen die gesellschaftliche Diskussion, was schützenswert ist”, lud er alle ein und dankte denjenigen, die den Tag des offenen Denkmals in Mannheim möglich gemacht hatten.

Schutz und Belastung

Ulrich Nieß sprach über die Geschichte der 56 Schutzbunker in Mannheim, die für ihn ein Grund dafür sind, dass im Bombenkrieg „nur” 2000 Tote in Mannheim gezählt wurden. Er blickte aber auch auf die Geschichte der Bunker nach dem Krieg, denn sie wurden aufgrund der großen Wohnungsnot bis 1965 noch als Unterkunft genutzt, wobei die Menschen sehr unter den Bedingungen litten, was in den vielen Briefen der Betroffenen an die Stadt deutlich wird. Vertieft wurde dies in einer Ausstellung. Außerdem waren Fundstücke der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen, die diese bei Räumungen im Bösfeld, in der Stadt oder auf Feldern entdeckt haben. Und Uscha Rudek-Werlé zeigte ihre Ausstellung „Erblast D”.

Einen lange unentdeckten Bunker konnten die Besucher der ehemaligen Großherzoglichen Rheinbauinspektion im Parkring 39 besichtigen. Die Kellerräume des 1897 errichteten Verwaltungsgebäudes wurden erst vor eineinhalb Jahren, als die Renovierung des Hauses begann, entdeckt. Sie dienten den Angestellten der Rheinbauinspektion als Schutzraum und wurden seither kaum verändert. Bei Bombenangriffen konnte so vom Keller aus weitergearbeitet werden. Demnächst wird das Gebäude wieder von der Universität Mannheim genutzt, die vor der Sanierung das Studentenwerk hier untergebracht hatte.

Kampf um die Teufelsbrücke

Wie unbequem Denkmalschutz sein kann, berichtete Albert Gieseler vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur bei seiner Drei-Brücken-Tour durch den Handelshafen. Er berichtete von den Plänen der Hafengesellschaft, die Teufelsbrücke, an der die Tour startete, abzureißen, um einen direkten Schiffsverkehr über den Neckar zum benachbarten Betonwerk zu ermöglichen. Dagegen regte sich heftiger Widerstand, der aber erst Erfolg hatte, als die Mühlaubrücke, die ebenfalls hätte verschwinden sollen, unter Denkmalschutz gestellt wurde. Einen Zwischenstopp machte die Gruppe an der Spatzenbrücke. Gieseler erklärte anhand dieser drei Brücken nicht nur den Konflikt mit der Hafengesellschaft, sondern auch die Geschichte des Hafens und die Funktionsweise dieser technischen Denkmäler.

Ebenfalls keine einfache Aufgabe haben die neuen Eigentümer der ehemaligen GEG-Mühle, die heute von einer Spedition genutzt wird. Diese Großmühle entstand 1928 bis 1931 in der Friesenheimer Straße wurde bis Mitte der 1970er Jahre genutzt. Der ehemalige Geschäftsführer Peter Voermann gab den zahlreichen Interessierten - pro Führung kamen statt der eigentlich geplanten 30 rund 200 Besucher - einen Überblick über den Gebäudekomplex und dessen Geschichte. Von innen konnte der Klinkerbau nicht besichtigt werden - mit Ausnahme von zwei Ateliers, die geöffnet hatten. Das riesige Interesse macht den Denkmalschützern Mut, den Bau weiter erhalten zu können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.09.2013

Gratwanderungen

Heute ist Tag des offenen Denkmals, Motto: „Jenseits des Guten und Schönen“. Wir stellen sechs der Pfälzer Bauten vor, die Sie heute besuchen können.

Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?

Tag des offenen Denkmals 2013

Seit der ersten bundesweiten Feier des Tags des offenen Denkmals 1993 ist es zu einer Tradition geworden, dass am zweiten Sonntag im September auch Denkmale, die meist unzugänglich sind, kostenfrei öffnen. Hauptberuflich und ehrenamtlich Tätige in der Denkmalpflege, Vereine und Stiftungen, Eigentümer und Kommunen bieten Führungen an, stehen bei Fragen zur Verfügung und machen mit einem Rahmenprogramm archäologische sowie Bau- und Kunstdenkmale erlebbar. Vier Millionen Besucher nutzten bundesweit in diesem Jahr die Gelegenheit, Denkmale unter dem diesjährigen Motto „Jenseits des Guten und Schönen. Unbequeme Denkmale?” kennenzulernen.

„Unbequeme” Gebäude beim Tag des offenen Denkmals

„Unbequeme Denkmale?” ist das Motto des Tages des offenen Denkmals, bei dem am morgigen Sonntag 7500 Gebäude in ganz Deutschland geöffnet werden – rund 160 in der Region. In Rheinland-Pfalz gibt es eine Auftaktveranstaltung in der ehemaligen Kaserne Turenne in Neustadt, in Mannheim um 11 Uhr im Ochsenpferch-Bunker (Bürgermeister- Fuchs-Str. 1), wo Uscha Rudek-Werlé Installationen zum Holocaust zeigt. Zugänglich wird auch die Genossenschaftliche Burg auf der Friesenheimer Insel gemacht (Bild) – eines der bedeutendsten Beispiele moderner Industriearchitektur in der Region. Hier bietet der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur um 12, 14 und 16 Uhr Führungen an, zudem öffnen Georg Jiri Platzer und Konstantin Kozo von 12 bis 17 Uhr ihre Ateliers.

BILD: Lutz Walzel

Ein altehrwürdiges Kino als Klotz am Bein

Von Bunkern und Mühlen

Zum Thema „Unbequeme Denkmale“ hat die Industriestadt einiges vorzuweisen

MANNHEIM. Meistens sind es die architektonisch-schönen Baudenkmäler, die vielen Städten als Wahrzeichen dienen. Doch kommt es oft genug vor, dass vor allem die vermeintlich hässlichen Bauwerke ein Stadtbild nachhaltig prägen. Unter dem Motto „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?” stellt der diesjährige Tag des offenen Denkmals am 8. September die Frage des Denkmalschutzes in den Vordergrund. Was ist Wert, erhalten zu werden und weshalb? Was macht Denkmale unbequem, wann und für wen?

Rund 8000 Denkmäler werden dafür bundesweit geöffnet, die für den Rest des Jahres nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Im Rhein-Neckar-Raum gibt es an die 170 Denkmäler zu besichtigen, in Mannheim sind es 21 Veranstaltungen und Bauwerke, die zu Führungen und anderen Aktionen einladen. Die zentrale Auftaktveranstaltung für die Stadt Mannheim, bei der auch Bürgermeister Lothar Quast spricht, beginnt um 11 Uhr im Bunker Ochsenpferch in der Neckarstadt.

Eine Hauptattraktion in diesem Jahr dürfte wohl die „Genossenschaftliche Burg” im Industriehafen werden. Das Mühlensilo und die dazugehörige Schiffs-Entlade-Anlage auf der Friesenheimer Insel galten noch bis in die Nachkriegszeit als „schönster und modernster Mühlenbetrieb Südwestdeutschlands”. Mitglieder des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur führen um 12, 14 und 16 Uhr über das Gelände.

Ungewöhnliche Einblicke

Ebenfalls empfehlenswert ist die Drei-Brücken-Tour durch den Handelshafen. Interessierte können einen Rundgang entlang des Verbindungskanals von der Teufelsbrücke über die Spatzenbrücke bis zur Mühlaubrücke unternehmen und so etwas über die verschiedenen Brückenbautechniken und die Entwicklung des Mannheimer Handelshafens erfahren. Auch eine andere einzigartige Gelegenheit sollte man nicht verpassen. Ausschließlich für den Denkmaltag wird der Fremdeinstieg in die Kanalisation geöffnet. Gemeinsam mit Angestellten der Stadtentwässerung kann man einen seltenen Einblick in das städtische Abwasserkanalsystem erhalten.

Eine weitere Möglichkeit, sonst schwer Zugängliches zu sehen, bietet die Teilnahme ab 10.30 Uhr an einer geführten Radtour zu Hochbunkern in Käfertal und Gartenstadt (Voranmeldung unter 0721/ 9 26 48 59). Zudem kann die alte Kläranlage auf der Friesenheimer Insel besichtigt werden, die dem Bildhauer Rüdiger Krenkel als Atelier dient.

Johannes Berning © Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2013