Presse

Der Rhein – Hafengeschichten

SWR Geschichte & Entdeckungen

Einst war der Rhein ein wilder Strom, an manchen Stellen mehr als vier Kilometer breit. Er schuf sich Sandbänke und Durchbrüche oder überflutete ganze Orte. Doch dann kam der badische Ingenieur Johann Gottfried Tulla und begann, den Urwaldstrom zu zähmen. Am Ende hatte er ihn um 81 Kilometer gekürzt. Um den Rhein durchgehend schiffbar zu machen – von Basel bis zur Nordsee – bedurfte es eines weiteren Pioniers. Der Beharrlichkeit des Schweizer Ingenieurs Rudolf Gelpke ist es zu verdanken, dass die Strecke Straßburg-Basel, die bis Ende des 19. Jahrhundert als unüberwindlich galt, für den Schiffsverkehr freigegeben werden konnte. 1904 schaffte er es, einen Schleppkahn auf dem Oberrhein südwärts sicher in die Schweiz zu bringen und somit die Voraussetzungen für den Hafenbau in Basel zu schaffen.

Einer, der zwischen Meer und Bergen pendelt, ist Josef Alex. Im Alter von 83 Jahren fährt er große Fracht- und Tankschiffe von Rotterdam bis Basel. Der „Jupp“ wurde auf einem Binnenschiff geboren. Er erinnert sich an das Bombardement der Schiffe und Städte am Rhein, den großen Hunger nach dem Krieg und sein Heimweh in einem Kinderschifferheim.

Zwischenstopp in Straßburg, Besuch im Palais du Rhin. Dort feiert die Zentrale Rheinkommission, ein Zusammenschluss der Anrainerstaaten, den Geburtstag der "Mannheimer Akte". Wie weitsichtig, wie großdenkend ihre Vorgänger vor 150 Jahren doch waren, als sie die freie Schifffahrt auf dem Rhein besiegelten. Damals in Mannheim. Deshalb wird das Werk an seinem Jubiläumstag auch in die Heimat überführt, natürlich per Schiff.

Im Mannheimer Hafen kreisen und quietschen die Kräne. Dort bauten die beiden jüdischen Brüder Hermann und Jacob Hecht den ersten großen Schifffahrts- und Logistikkonzern am Rhein auf. Ihre RHENANIA beherrschte den Strom über Jahrzehnte auf seiner ganzen Länge und machte die Brüder zu wahren „Tycoons“ am Rhein. Ihre Geschichten und die der Mannheimer Sackträger sowie die Veränderungen eines traditionellen Hafenviertels erzählen ein großes Kapitel der Rheinschifffahrt. Ein kleiner Ausschnitt aus einer Jahrtausende alten Tradition von Handel auf dem großen europäischen Fluss.

Text: SWR

Mannheimer Museumsschiff: Zukunft immer noch ungewiss

Technoseum sucht Partner

Seit einem Jahr ist das Museumsschiff "Mannheim" für die Öffentlichkeit gesperrt. Für die nötige Sanierung fehlt das Geld. Wie geht es mit dem Schiff weiter?

Museumsschiff auf dem Neckar in Mannheim SWR

Still ruht das Schiff am Neckar in Mannheim, unterhalb des MVV-Hochhauses. Die Einzigen, die es betreten dürfen, sind die Mitarbeiter des Technoseums, die ab und an nach dem Rechten schauen. Bis vor einem Jahr war das Schiff noch für Besucher geöffnet. Dann wurde es aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Stadt und Land halten Sanierung des Museumsschiffs für nicht finanzierbar

Die Stadt Mannheim und das Land Baden-Württemberg haben signalisiert, dass sie eine umfangreiche Grundsanierung zur Zeit als nicht finanzierbar ansehen, erklärt Technoseum-Chef Hartwig Lüdtke.

Aus finanziellen Gründen wurde auch die Idee aufgegeben, das Museumsschiff an Land zu schleppen und als Gastronomiebetrieb beim Mannheimer Stadtarchiv Marchivum zu platzieren.

Verhandlungen mit anderen Institutionen laufen

Das Technoseum würde das Schiff deshalb gerne loswerden und ist unter anderem mit dem Museum der deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven wegen einer möglichen Übernahme im Gespräch.

Schifffahrtsverein Mannheim lehnt Trägerschaft ab

Die Idee einer privaten Trägerschaft durch den Mannheimer Schifffahrtsverein hat dieser bereits abgesagt. Der Verein verspricht allerdings Unterstützung für den Erhalt des Museumsschiffs und beziffert die fällige Sanierung auf 250.000 bis 500.000 Euro. Beim Technoseum geht man allerdings von Kosten in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro aus.

Technoseum-Stiftungsrat entscheidet im März

Da inzwischen auch die sogenannte Liegegenehmigung für das stillgelegte Museumsschiff abgelaufen ist, soll der Stiftungsrat des Technoseums auf seiner nächsten Sitzung im März eine Grundsatzentscheidung über das Museumsschiff fällen.

Ein kleines Paradies im Alten Klärwerk

Tage der Industriekultur Bildhauer Rüdiger Krenkel führt zum Abschluss der dritten Auflage durch die Anlage auf der Friesenheimer Insel

Von unserem Mitarbeiter Harald Sawatzki

Das Paar hat einen langen Atem: Seit zwölf Jahren lebt Bildhauer Rüdiger Krenkel zusammen mit seiner Frau Elke auf dem Gelände des Alten Klärwerkes an der Diffenestraße auf der Friesenheimer Insel. Als die beiden sich entschlossen, in die Meisterwohnung zu ziehen, sich im Großen Pumpwerk nebenan ein Atelier einzurichten und auf dem Gelände ein Leben in unmittelbarer Nachbarschaft zur geschäftigen und lauten Lebenswelt auf der Rheininsel im Norden Mannheims zu führen, ahnten sie vielleicht nicht, auf welches Abenteuer sie sich einließen...

Ganzen Artikel lesen (leider nur für Abonennten und Bezahlcontent)

Hausfassade als Markenzeichen

50 Teilnehmer wandeln mit dem Verein Rhein-Neckar-Industriekultur auf den Spuren der großen Marken aus Weinheims Industriegeschichte.

Weinheim. Den Weinheimer Hauptbahnhof hatte der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur nicht ohne Grund als Treffpunkt für seine Führung durch Weinheims Industriegeschichte ausgesucht. Auf beiden Seiten des ab 1840 in Betrieb genommenen Gleises der Main-Neckar-Bahn schossen im 19. Jahrhundert namhafte Werke wie Pilze aus dem Boden, machten Weinheim zu einem Industriestandort mit vielen Arbeitsplätzen. Der Wandel von der Ackerbürgerstadt zur Industriestadt vollzog sich rasant. Die zweistündige Führung am Sonntagvormittag mit dem Titel „Die großen Marken“ machten 50 Teilnehmer mit.

Nicht nur geniale Slogans wie „Wer es kennt – nimmt Kukident“ machten Produkte aus Weinheim weithin bekannt. Zum Markenzeichen wurden auch Fassaden von Firmensitzen und Produktionsstätten, die noch heute bei genauem Betrachten auffallen. Die Rundbögen und verschiedenfarbigen Ziegel, die für die Fassade der 1896 errichteten Haarwäscherei von Freudenberg kennzeichnend sind, waren Ausdruck für die besondere Wertschätzung der Arbeit, hoben die Bedeutung der Produktion und der Arbeit, die hinter den Mauern geleistet wurde, besonders hervor. [...] Dabei stand sie im Schatten des 1908 von der Reichsbahn errichteten Wasserturms, den Freudenberg 1991 erwarb und 2007 komplett sanierte.

Auch die Fassade der 1896 gegründeten Gummifabrik Weisbrod & Seifert, in der heute eine Zweigstelle der Sparkasse Rhein Neckar Nord ihren Sitz hat, strahlt herrschaftlichen Glanz aus. Über dem Kopf von Jürgen Herrmann, der die Industrieführung leitete, prangte im Giebel neben dem Schriftzug des einstigen Unternehmens auch dessen Markenzeichen: Ein Junge, der mit einer Handpumpe einen Gummireifen aufpumpt, der das Kind wie ein Siegeskranz umgibt.

Auch die Fassade der 1896 gegründeten Gummifabrik Weisbrod & Seifert, in der heute eine Zweigstelle der Sparkasse Rhein Neckar Nord ihren Sitz hat, strahlt herrschaftlichen Glanz aus. Über dem Kopf von Jürgen Herrmann, der die Industrieführung leitete, prangte im Giebel neben dem Schriftzug des einstigen Unternehmens auch dessen Markenzeichen: Ein Junge, der mit einer Handpumpe einen Gummireifen aufpumpt, der das Kind wie ein Siegeskranz umgibt.

Auf engstem Raum hatten sich in Weinheim im 19. Jahrhundert Werke angesiedelt, die sowohl von den Rohstoffen der nahen Umgebung wie Wasser und Holz sowie von Arbeitskräften lebten, die auch aus dem Odenwald kamen und sich mitunter in Weinheim ansiedelten.

Große Ära der Badenia

Große Ära der Badenia

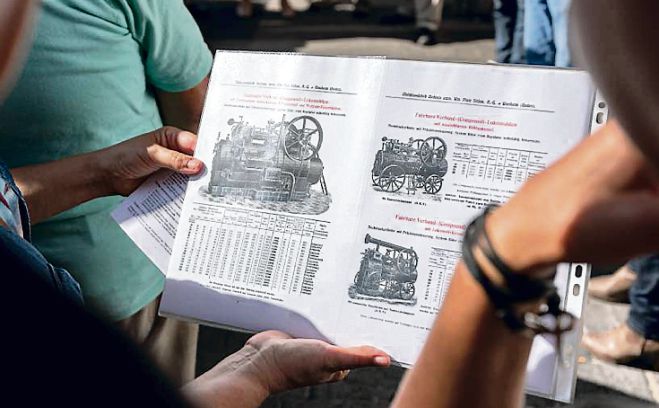

Eines der alten eingeschweißten Bilder, die Herrmann in der Gruppe herumreichen ließ, zeigte die enorme Fläche, welche die Badenia einnahm, die 1834 von Wilhelm Platz gegründet worden war und ab 1884 auf dem Gelände nahe des Bahnhofs Lokomobile produzierte. Dabei verbrauchte sie jährlich 4500 Tonnen Eisen. Ihre Trauben- und Obstpressen, Schrotmühlen, Rübenschneider oder Dreschmaschinen wurden bis nach Java und Russland vertrieben. 1918 hatte das Unternehmen 1100 Mitarbeiter. Das Aufkommen von Traktoren in der Landwirtschaft beendete die Badenia-Ära.

Nichts erinnert heute mehr an die 1899 gegründete Stuhlfabrik Leinenkugel, deren Gründer Philipp Leinenkugel sich im Gleisdreieck von Main-Neckar- und Odenwaldbahn niedergelassen hatte und pro Tag 1000 Holzstühle produzieren ließ. Das Sortiment seines Unternehmens wies 200 verschiedene Stuhltypen aus.

Ein anderes Backsteingebäude neben dem Haus mit a2-Keller hat Weinheim der Bürgerbrauerei zu verdanken. Hier glänzten einst die Sudkessel. Bis 1920 wurde in der von 45 Weinheimer Bürgern gegründeten Genossenschaft Bier gebraut.

Manchmal verraten auch eine Fassade, Baustil und Ensemble von Häusern, dass eine besondere Geschichte dahintersteckt. So erging es Jürgen Herrmann mit einem Bau der Lederwerke von Sigmund Hirsch. Er hatte sich, im Gegensatz zur Firma Freudenberg, die Rind- und Kalbsleder verarbeitete, auf Rossleder spezialisiert. Sowohl die Nähe beider Leder verarbeitenden Firmen als auch die Herrschaft der Nationalsozialisten, in deren Zeit dem Weinheimer Juden Sigmund Hirsch und seiner Familie übel mitgespielt wurde, führten zur Übernahme der Hirsch Rosslederfabrik durch Freudenberg 1938/39. Sohn Max Hirsch verfasste 1940 in Lissabon die ausführliche Firmengeschichte. Vor einigen Jahren ließ Freudenberg die Firmenjahre zur Zeit der NS-Herrschaft aufarbeiten.

Abschluss in der „Kolonie“

Die Industrieführung zog weiter in Richtung Juxplatz. Zwischendurch zeugten alte Kanaldeckel mit den Aufschriften der Firmen Keller oder Badenia von der Haltbarkeit und Qualität von Eisenprodukten ehemaliger Weinheimer Werke.

Schließlich ging es durch die Alte Landstraße zur „Kolonie“, der letzten Station der Führung. Zwischen 1903 und 1905 hatte der Gemeinnützige Bauverein mit Unterstützung mehrerer Weinheimer Industrieller 24 Häuser mit 84 Wohnungen bauen lassen; ein Zeichen für die soziale Verantwortung eines weitsichtigen Unternehmertums, das nicht ausschließlich nach Wachstum und Profit giert, sondern auch die Lebensqualität seiner Mitarbeiter im Auge hat.

Wem die „Kolonie“ genau ihren Namen verdankt oder welcher Umstand zu dieser Bezeichnung führte, konnte Herrmann nicht sagen, doch gab er das Mikrofon für einen Augenblick an eine Teilnehmerin der Führung weiter. Renate Müller, geborene Kohl, hatte ihre Kindheit Nahe der Kolonie verbracht. „Viele Häuser hatten im Hof eine Scheune, es wurden Tiere gehalten, oder man hatte ein Stück Nutzgarten beim Haus. Es war ein Bereich der Nordstadt mit einer besonderen Atmosphäre“, berichtete sie.

Der Rundgang durch einen Teil von Weinheims Industriegeschichte endete bei den Lebensbedingungen der Arbeiter. Er war informativ und führte in eine Zeit, als Fuhrwerke und erste Autos noch bei der Viernheimer Straße die Schienen überquerten. Fuhrleute kehrten damals in die von Julius Friedrich, dem Gründer einer Gewehrschäftefabrik, erbaute Gaststätte „Zur Stadt Weinheim“ ein. So ändern sich die Zeiten. dra

Große Marken und ein schöner Wasserturm

Stadtgeschichte: Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur bietet am 18. August eine zweistündige Führung durch Weinheims Industriegeschichte an / Nur mit Anmeldung

Weinheim. Warum gibt es in Weinheim eigentlich einen Wasserturm und was ist unter der „Kolonie“ in der Nordstadt zu verstehen? Viele Daten und viel Interessantes rankt sich um Weinheims Industriegeschichte – so viel, dass der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur am Sonntag, 18. August, einen rund zweistündigen Spaziergang durch Weinheims Industriegeschichte anbietet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Hauptbahnhof; allerdings nur für angemeldete Teilnehmer. Anmeldungen sind nur auf der Homepage rhein-neckar-industriekultur.de (im Terminkalender die Veranstaltung „Die großen Marken“ anklicken) möglich.

Wie groß das Interesse an Wissen über Weinheims Industriegeschichte ist, konnte der Verein Industriekultur bereits von vier Jahren feststellen. Damals kamen rund 100 Teilnehmer, was die Konzentration sehr erschwerte. Diesmal soll die Teilnehmerzahl auf maximal 50 beschränkt werden.

Wasserkraft und Holz

Wichtige Grundfaktoren für eine gedeihliche Entwicklung der Wirtschaft und ihrer Unternehmen in früheren Jahrhunderten waren in Weinheim unter anderem die Wasserkraft, Holz als wichtiger Rohstoff fruchtbare landwirtschaftliche Böden und Weinheims gute Lage an der Bergstraße und als Pforte ins Weschnitztal und damit zum vorderen Odenwald. Die Teilnehmer der Führung werden erfahren, welche Rolle die Eisenbahn spielte und wie Unternehmen wie Freudenberg sich durch Expansion von der Altstadt in die Nähe des Bahnhofs verlegten.

Vom Hotel zum Polizeirevier

Man wird einiges erfahren über das Hotel Prinz Wilhelm (heute Polizeigebäude), wird hören, dass 1910 auf dem Gelände beim Bahnhof 500 Werkzeugmaschinen der noch viel früher entstandenen Badenia jährlich 4500 Tonnen Eisen verarbeiteten. Wer weiß noch, dass es in Weinheim die Gewehrschäftefabrik Julius Friedrich, gegründet 1879, gab, die jährlich bis zu 3000 Nussbaumstämme für ihre Produktion benötigte. Auch die Nudelfabrik Kleh & Henk, die Lederwerke Hirsch, natürlich 3 Glocken oder die Gummifabrik Weisbrod & Seifert gehören zur reichen Industriegeschichte der Zweiburgenstadt.

Bei den dritten „Tagen der Industriekultur“ wird diese Historie unter dem Titel „Die großen Marken“ am 18. August wieder in Erinnerung gerufen. dra

Offene Tabakscheune und Tabak-Lounge beim Johannisfest

Lorscher Tabakprojektgruppe zweifach im Einsatz

Pech hatten dieses Jahr die Lorscher Tabakpflanzer mit ihrer Anzucht: Obwohl sie nun schon über einige Erfahrung verfügen, der Samen fachgerecht ausgebracht und die Aussaat anschließend über Wochen sorgfältig im Frühbeet herangezogen worden war, standen am Ende zu wenige Pflänzchen fürs Tabakfeld zur Verfügung. Kein Trost war es, dass sie das Schicksal mit den Profi-Bauern etwa in der Pfalz teilten: Auch hier war die kalte Witterung, vor allem in den Nächten, dafür verantwortlich gewesen, dass nach den Eisheiligen zu wenig Pflanzgut zur Verfügung stand. Und somit ist der Lorscher Tabakacker in diesem Jahr erstmalig nur zu einem Drittel bepflanzt. „Sogar unser Anzüchter konnte uns nicht mehr Pflanzen zur Verfügung stellen“, bedauert Bernhard Stroick den Engpass.

Arbeit auf dem Acker

Arbeit auf dem Acker

Umso sorgfältiger wurde nun der Acker erstmals gehackt, damit die Erde locker genug ist und die Wachstumsbedingungen der Pflanzen optimiert werden. „Die Setzlinge stehen gut da und sie sind schon gut gewachsen“, freute sich die Gruppe bei ihrem Einsatz. Am Ende wird es natürlich auch weniger Ernte geben. Doch einen Engpass bei der Zigarrenproduktion befürchten die begeisterten Hobby-Bauern nicht. „Wir haben ein Kontingent von fermentiertem Tabak aus dem Vorjahr, was noch nicht verarbeitet wurde. Das wird unsere diesjährige Fehlmenge überbrücken“, so Projektleiter Stroick.

Offene Tabakscheune am Johannisfest

Auch am nächsten Wochenende sind die Lorscher Tabakbauern wieder im Einsatz. Allerdings nicht auf dem Feld, sondern im historischen Tabakschuppen. „Am traditionellen Johannisfest werden wir samstags (14 – 18 Uhr) und sonntags (11 - 18 Uhr) den Tabakschuppen für die Bevölkerung kostenlos zugänglich machen“, weist die Kulturamtsleiterin Gabi Dewald auf die offene Tabakscheune hin. „Dann gibt es zwar keine regulären Führungen. Aber die Mitglieder der Projektgruppe werden vor Ort sein und können ebenfalls Fragen rund um den Lorscher Tabak beantworten.“ Seit Eröffnung des zweiten Tabakmuseums in Lorsch ist dieses immer zweimal jährlich ohne Eintrittsgeld und Führung zu besichtigen.

Tabak-Lounge im Johannisfestzelt

Auch im Johannis-Festzelt auf dem Karolingerplatz wird dem Tabak ein Platz eingeräumt. „Wir bieten eine Lounge an, in der die Lorsa Brasil erhältlich ist“, so Dewald. „Ebenfalls kann man dort den Lorscher Tabak-Gin probieren, der besonders gut mit Ginger Ale und einer Scheibe Orange schmeckt.“ Der Lorscher Tabak-Gin wird seit Herbst von der Feinbrennerei Simon’s aus dem Odenwald mit Lorscher Tabak hergestellt. „Somit kann man sich sowohl über den Tabakanbau im Tabakschuppen informieren, als auch die Produkte genießen, wenn man möchte“, sollen damit zwei Aspekte des traditionellen Lorscher Kulturthemas verbunden werden.

- Offener Tabakschuppen – Museum des Tabakanbaus (Im Klosterfeld, direkt an der Kulturachse) am Johannisfest: Samstag, 15. Juni 14 – 18 Uhr | Sonntag, 16. Juni 11 – 18 Uhr.

- Tabak-Lounge im Festzelt: 14. – 17. Juni zu den Zeltöffnungszeiten (FR ab 18 Uhr, SA ab 14 Uhr, SO ab 11 Uhr, MO ab 12 Uhr)

Poesie der Flüsse und Speicher

Ausstellung „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion” im Technoseum – Im Spätjahr kommen die Bilder nach Heidelberg

hwz.

Der Mannheimer Wasserturm zur blauen Stunde; ein Kahn, der einsam und verträumt im Bellenkrappen, dem Altrheinarm zwischen Waldpark und Reißinsel, liegt; oder die Kraft der Neckarwasserfälle an der Staustufe Neckarhausen – in der gerade eröffneten Ausstellung „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion“ greifen 19 Fotografen aus der Region in 56 Aufnahmen den spannenden Bogen von Architektur, Industrie und Natur auf...

Die Poesie der Industriebauten

Technoseum Fotoausstellung vom Verein Industriekultur zeigt Bilder von Wassertürmen und Wasserwegen

Sie zeigen ungewöhnliche Perspektiven, faszinierende Kompositionen aus Farbe, Licht und Wolken sowie Stellen von Industrie sowie Natur in Mannheim, an die sonst kaum jemand kommt: die Bilder der Fotoausstellung „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion“ des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur, die jetzt im Technoseum eröffnet worden ist.

„Ich hätte nicht gedacht, dass Sie in so großer Zahl kommen“, schaut Hartwig Lüdtke, der Direktor vom Technoseum, erfreut in das überfüllte Auditorium seines Hauses. Gerne beherberge er die „kleine, aber feine Ausstellung“. Einerseits böte sie spannende, ungewohnte Sichtweisen, andererseits mache sie auch die Bedeutung des Erhalts alter Bauten der Industriekultur deutlich, sagte Lüdtke. Dieses Anliegen des Vereins „passt auch gut zu unserem Museum“, so der Direktor.

Ganzen Artikel lesen (leider nur für Abonennten und als Bezahlcontent)

Die Wege des Wassers sind ergründlich

Technoseum: Foto-Ausstellung über Wassertürme- und wege will zu neuen Sichtweisen einladen

Autor: mor

MANNHEIM. Ursprünglich hatten sie die Aufgabe, Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen. Mit der Industrialisierung wurden sie immer wichtiger für die Produktion. Heute prägen sie als Wahrzeichen das Gesicht von Städten und Gemeinden. Ihre Architektur ist von interessanten Details gekennzeichnet, sie dienen als Kulturstätten oder Wohnraum. Die Rede ist von Wassertürmen.

Ganzen Artikel lesen (leider nur für Abonnenten oder als Bezahlcontent)

Rhenania-Speicher: Verliert der Hafen ein Denkmal?

Der vom Abriss bedrohte Backsteinbau an der Mühlenstraße wirft ein Schlaglicht auf das Schicksal der Mannheimer Kaufmannsfamilie Hecht

Autor: Thorsten Langscheid (lang)

Mannheim. Der über 100 Jahre alte Rhenania-Speicher in der Mühlenstraße (Industriehafen) wird wahrscheinlich demnächst abgerissen. Ein entsprechender Antrag des Eigentümers, der Rhenus-Gruppe mit Sitz in Holzwickede bei Dortmund, liegt derzeit beim Landesamt für Denkmalschutz in Karlsruhe. Eine Entscheidung der Behörde wird in den kommenden Wochen erwartet. Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur möchte das markante, von der Mühlenstraße aus gut sichtbare Gebäude dagegen unbedingt erhalten. „Der Abriss wäre ein unwiederbringlicher Verlust“, heißt es in einer Mitteilung des um den Denkmalschutz bei Industriebauten bemühten Vereins...

Fotostrecke Ganzen Artikel lesen (leider nur für Abonnenten oder als Bezahlcontent)